往事如风

儿时琐忆--小孩子眼中的文革:文革中国人的世界观

文革中国人普遍对世界的认识是与世界脱节的。当然当时外界对中国的认识也是及其有限的。当时的中国有点类似于一个与世隔离的孤岛,虽然听说过外面的世界,可是大多数人却无缘接触,只能通过政府的宣传来了解外面的世界。 当时我们听得最多,也说得最多的一句话是:世界上还有三分之二的劳动人民还生活在水深火热之中。至于这三分之二到底包括那些国家的人民,似乎没有人认真考究过 ... 更多

有关英语 - 3

想起来long long time ago我这种英语还出过一本英语教材:《专业英语》 这是给高年级本科开的课,一周2个学时。 一是学些专业术语,二是如何读专业文章。不知道现在是否还有这门课 ... 更多

儿时琐忆--小孩子眼中的文革:忆苦思甜

文革中经常举行一个活动叫忆苦思甜。其主题就是宣扬今天的生活如何好,以前,尤其是所谓旧社会的生活如何不好。至于这个活动的频率,我就记不太清楚了,反正是过一段时间就会来一次。 这种活动通常由两部分组成:一是邀请贫农老大爷或老大娘给大家作报告,讲讲旧社会如何吃不饱,穿不暖的事情,然后宣传今天的生活如何好。这种演讲通常都是俗套,没有什么好说的,一般都按照台词进行 ... 更多

忆苦思甜。

几年前回当年的农场怀旧,拍了几张照,以前在中坛贴过的。我76年4月17岁半去那的,在那度过20个月,77级高考胜利大逃亡了。那个连队3百多个知青,考上大学2个。那里的房子现在是农民住着。我考上大学还没离开时,队里2个各方面条件好,高傲的女知青忽然很有耐心的和我讲话 ... 更多

留学女孩的故事

看见remote的帖,网文读后感 “我倒是真的想知道,是否有人,写三个未婚的女留学生,初到美国同为室友,然后各自在美国慢慢生存下来的故事。 不带狗血剧情的,就是那样普普通通认认真真慢慢安顿下来的。” 关于这个,我是可以写写的,但是我中文太差了,只能白描。😅 我当时的2个roommates, 都是22岁来美国,一个外经贸大学的来读Econ phd,一个是外交学院还是国关,来读政治学phd. 外交学院的女生,她男友毕业分配去了外交部,几个月后去了北欧的芬兰大使馆工作,似乎是二秘(记不清了,对外交部的级别不熟)。 前一个外经贸的女孩极漂亮,那年3个经济系女生来的时候,整个校园的男生都沸腾了 ... 更多

儿时琐忆--小孩子眼中的文革:小人书摊

我们小时候还有一个今天看不到的街头景象:小人书摊。就是有人将连环画书在街头摆摊,小孩子可以去看书,我记得价格是一,两分钱看一本书。大概是比较薄的书是一分钱,多数是两分钱一本。当然,这价格是由书摊老板定的,但如果你觉得这本书不值两分,还可以跟书摊老板讨价还价。 所以我们那里放学之后,就可以看到每个书摊的周围都是一群背书包的小孩坐在那里看小人书 ... 更多

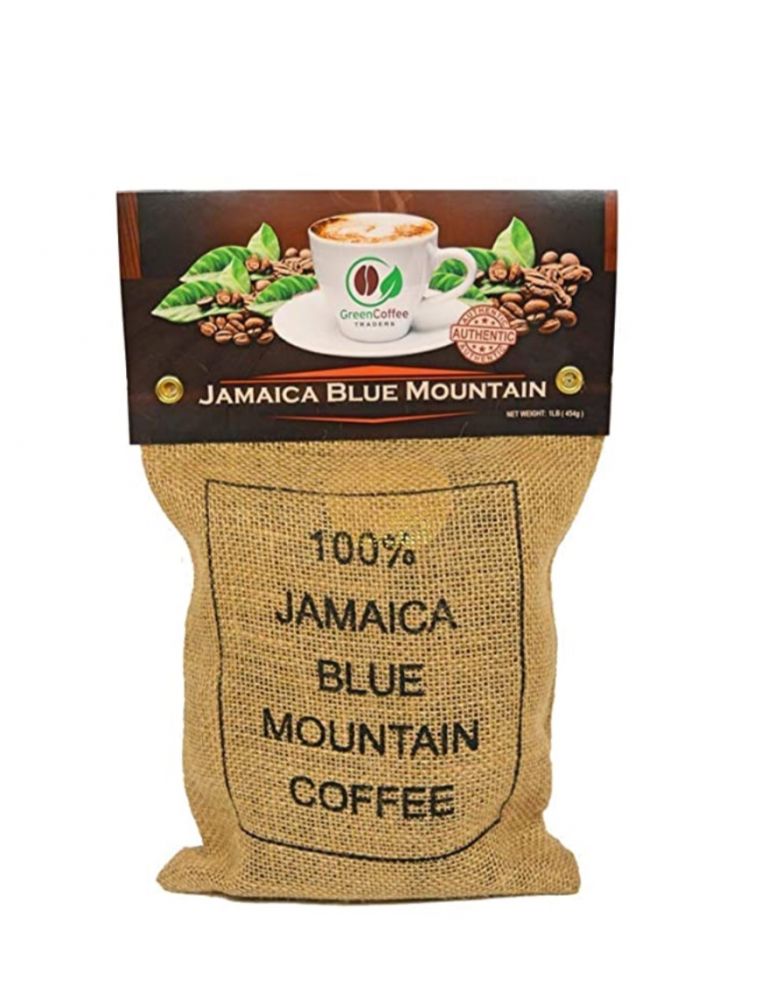

我喝咖啡

我喝咖啡有年头儿了。但是第一次喝咖啡的感觉仍然鲜活,绝对是每一滴都享受。喝了几十年后,尝遍能尝到的所有咖啡,却再也品不出当年的味道。第一次喝咖啡是在同学家,我们当时都在准备出国英语考试。她妈妈在外贸工作弄到了几张外汇卷,于是我们就去了只有外宾才能进的友谊商店 ... 更多

儿时琐忆--小孩子眼中的文革:一件刑事案件

很多人感叹世风日下,怀念当年夜不闭户的日子。文革我们那里确实是夜不闭户,家家夏天都敞门睡觉。一是因为天气太热,没有降温设施。当时连电扇都没有,关上门睡觉实在受不了。另外家家都没有值钱的东西,当时我们小孩子去邻居家都是随便进出,从来没有要敲门,或者避嫌的概念 ... 更多

儿时琐忆--小孩子眼中的文革:民兵指挥部

文革一开始就要砸烂公检法,所以文革期间整个公安部门相对来说出于一种弱势地位。当然,公检法从来没有完全失去作用,只是相对于其它时代权力弱化。就像前面提到过的,文革初期北京红卫兵到处打死人,当遇到一位小业主不堪受辱,奋起反抗,打跑了作乱的红卫兵。这个时候公安机关出手了,将小业主抓来枪毙了。但总体而言,当时公安机关在生活中的存在感较弱 ... 更多

拜见博主们